FROM:福岡

エイチツーさんのメルマガの一部を担当させて頂くこととなりましたオリンパスメディカルシステムズ(株)の福岡と申します。

昨年の8月と今年の5月にコラボ企画でセミナーの講師を担当させて頂きましたので、

私のことをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

八王子にある技術開発センターで化学物質の取り扱いを検討するワーキンググループの取りまとめ役として

薬品管理のデータベースを導入、運用を検討、行政との調整を行っています。

更に化学物質が化学防護手袋にどのように透過するか実験を行い論文を書いたり学会発表もしています。

そこで、化学物質(薬品、塗料、接着剤など)の安全衛生に関わる内容を、

できるだけわかりやすく皆さんにお伝えしていきたいと思います。

初回は、労働安全衛生法(正しくは安衛則)が大改正され対応すべきことが増えつつありますので、

まずは、大改正の背景についてご説明します。

大改正の背景

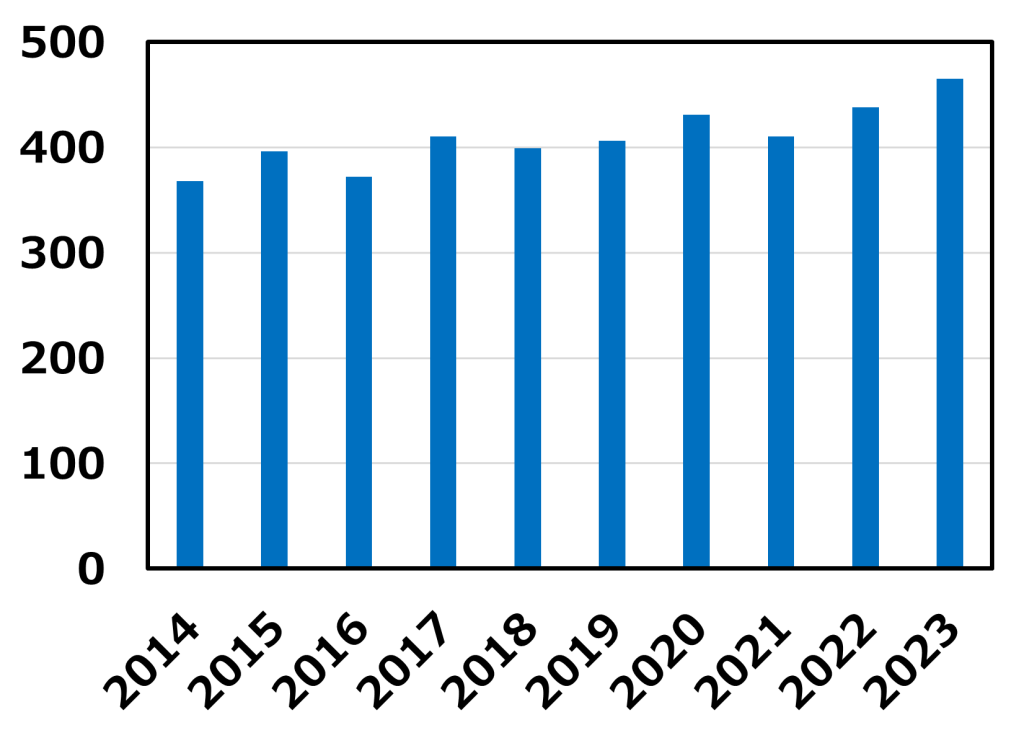

図1は、有害物(化学物質)との接触による労働災害の件数の推移です。

毎年400件前後の労働災害が起こり、徐々に増えつつあるようにも思えます。

労働災害にカウントされるのは休業4日以上なので、

もっと軽い災害の件数はこれよりかなり多く発生しているでしょう。

図1 有害物との接触による労働災害

データ引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001274157.pdf

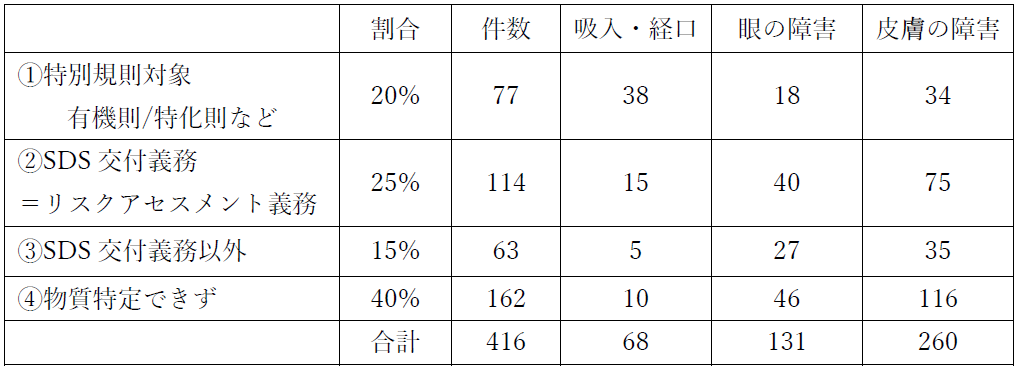

次に、表1は、化学物質による健康障害の件数です。

平成30年でのデータでちょっと古いのですが、

①の特別規則(個別の物質ごとの規制(例えば、局所排気装置や防毒マスクの使用など))は約20%でさほど多くはありません。

しかし、法律で対応事項が明確に定まっていない②(義務はリスクアセスメントのみ)③④を合計すると約80%となり大半を占めています。

また、世の中にある化学物質は2万とも3万とも言われており、

厚労省は、①のように物質ごとに規制を決めているのでは追いつかないということで、

化学物質の管理を個別の物質ごとの規制から大きく舵を切り、

各企業が自主的に管理を行うことになったということです。

表1 化学物質による健康障害(平成30年)

データ引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541392.pdf

自主管理の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

対応しなければならないことがたくさんあります。

労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf)

ケミガイド(https://chemiguide.mhlw.go.jp/)

皆さんが関心をお持ちの内容がございましたら是非アンケートに書いてください。

頂きましたコメントを参考にして次回以降のテーマを考えていこうと思います。

よろしくお願いします。

化学物質安全のプロ、福岡に聞きたいことや知りたいことは下記より

※本メルマガは「流体技術ニュース号外」として、

製造業の皆さんにお役に立てるであろう情報を、

オリンパスメディカルシステムズ(株)様より提供頂きました。