FROM:福岡(オリンパスメディカルシステムズ(株))

みなさん、

毒物や劇物(以下、まとめて毒劇物と呼びます)には、

どんなものがあると思いますか?

ほぼ毎年、

毒劇物のリストの一部が入れ替わっているのを知っていますか?

毒物と言われると、

眼鏡をかけた小学生探偵のアニメにもよく出てくる“青酸カリ”や猛毒の“トリカブト”を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

もし、毒劇法違反をしてしまうと警察や消防への届け出や、

社長名で保健所への届け出が必要となる場合があります。

更に、企業名を含む違反の内容が報道されることもあり、

企業の責任が問われ、ネットで炎上してしまうかもしれません。

そこで今回は、毒劇物とは何か?と

取扱う時の注意点を解説したいと思います。

毒劇法とは?

毒物及び劇物取締法(通称、毒劇法)とは、

毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、

急性毒性などに着目して毒物や劇物を指定し、

製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めた法律です。

毒劇法では、毒劇物を特定毒物、毒物、劇物の3つに区分しています。

これでは、どんな基準なのか全然わからないですよね?

ざっくりと言うと、

毒性が強いものが毒物、

やや弱いものが劇物で、

特定毒物は毒物のうち特に毒性が強いものです。

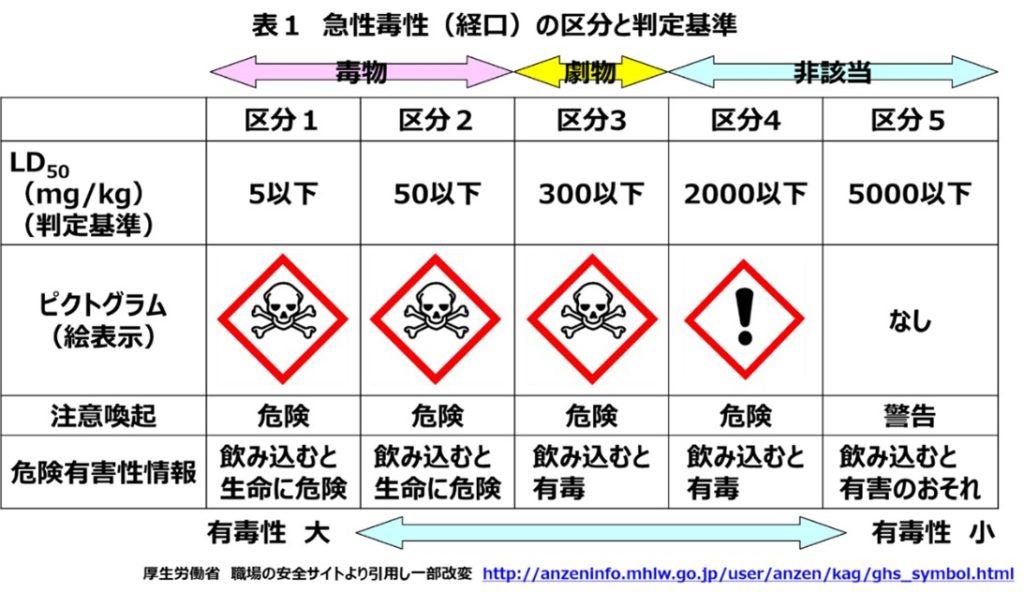

表1は、急性毒性(経口)の区分で、

食べた場合に半数が死んでしまうLD50という量が判定基準になっています。

区分1と2が毒物で体重1kgあたり50mg以下(60㎏換算で3g)、

区分3が劇物で体重1kgあたり300 mg以下(60㎏換算で18g)のように重さで決まっています。

(急性毒性(経口):食べた場合、急性毒性(経皮):触った場合、急性毒性(吸引):吸い込んだ場合など、他にもあります)

毒物には、

先ほどの青酸カリやヒ素など約130項目あり、

タバコに含まれているニコチンも毒物です。

劇物にはメタノールなど約400項目あり、

中和に使用する水酸化ナトリウムや硫酸も劇物です。

重さが基準なので厳密に決まっているように見えますが、

基準(LD50)に入っていても毒劇物のリストには入っていない場合もあり

(例えば、トリカブトの成分はリストには入っていません)、

事件・事故が起こってから追加されたり、逆に見直しにより除外されたりして、

ほぼ毎年、毒劇物のリストの一部が変更になっています。

このため、いつの間にか劇物になっていて、知らずに毒劇法違反をしてしまったケースも少なからずあります。

もう30年程前のことですが、

ある会社でポットのお湯に混入された事件をきっかけに

毒劇物のリストに入っていなかったアジ化ナトリウムが毒物リストに追加されました。

また、6年ほど前には、あるスポーツイベントで配布されたTシャツのプリント加工に使用した薬品

(塩化ジデシルジメチルアンモニウム)が十分に洗浄されていなかったため、

Tシャツを着た多くの選手がかぶれ、新たに劇物のリストに追加されています。

毒劇物のリストは、以下から確認できます。

(国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部 https://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.html)

しかし、対象物質そのものだけでなく、

対象物質を含んでいる混合物(例えば、接着剤など)も該当する場合があります。

また、含有量によって該否が変わることもあり、判断に迷う場合は、

有識者または、お近くの保健所に確認をお願いします。

毒劇物を取扱う時の基本的な注意点は以下です。

①施錠および鍵の管理(盗難、紛失を防ぐ)

②盗難、紛失、飛散および流出した場合を想定し対策を取っておく。

③使用の都度 使用量の記録(盗難、紛失した場合に分かるように)

④容器・保管場所への表示(取り違えの防止)

⑤廃棄(中和等により毒物 劇物でない物にして廃棄、または、専門業者へ依頼する)

⑥原則、他法人(グループ会社も含む)への譲渡・提供はNGです!

詳しい注意点については、東京都福祉保健局の手引書が分かりやすいので参考にしてください。

最後のページには立入検査が行われる場合もあるとなっています。

あなたの職場にも労基署の監督官が来るかもしれません。

取扱い、保管・管理の手引 – 東京都福祉保健局

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2023dokutebiki

また、

毒劇物は法的に提供者(代理店、メーカーなど)がユーザーにSDSを提供しなければなりません。

必ず最新版のSDSを入手して安全に取扱って下さい。

また、8/6のメルマガ(ゴム手袋は実は穴だらけ!?https://blog.eichitwo.com/?p=8917)でゴム手袋をしていても薬品が短時間で透過する場合があることをご説明しました。

以下のセミナーで私が手袋の透過実験の講師を務めますので、ご興味をお持ちの方はご参加ください。無料です。

10/23(木)14:00~

埼玉産業保健総合支援センター【対面開催】第46回衛生管理者交流研究会

検知管の使い方(演習)から簡易透過試験実演(PID、検知管、電気伝導率計他)

https://www.saitamas.johas.go.jp/topics/pdf/04/pdf_35.pdf

少しでも皆様のご参考になれば幸いです。ぜひ、ご感想、ご質問、コメント、次回取り上げてほしいテーマなどをお寄せください。